エマ・セリグマン『ボトムス〜最底で最強?な私たち』

Prime Videoでエマ・セリグマン『ボトムス〜最底で最強?な私たち』を観る。たびたび引き合いに出されている『ブックスマート』は確かに近くて、どちらも面白いんだけど、その面白さと主張のために、細部が雑に作られているという点でもよく似てる。「ゲイの二人が憧れのチアリーダーとヤるために、女性版ファイトクラブを作る」という、何回反芻してもよくわからねえ話だ。あまりにノリと成り行きで進行していくので、立ち止まってよく考えるとどうしてそうなるのかわからない。なので「エモい」部分だけを抽出してしがむのが正しい向き合い方だと思った。

ここまでゲイという存在が物語の中で一般化してきた中で、そういう時代の「当たり前の流れ」と、マチズモやミソジニーの庇護化で男性優位社会に安住したい、とい�う二種類の「勝ち筋」が存在しているアメリカの空気、みたいなものがパッケージされているのが、個人的には面白いポイントだと思った。そういう意味で、女子だけのファイトクラブの顧問に就任するミスターGというドレッドヘアーにタトゥーの黒人男性教官の存在が印象的。ファイトクラブに決定的なトラブルがあった次の日には、大きく板書した「FEMINISM」という単語に打ち消し線を書いて、トランプ的な男性優位社会のスローガンを掲げるミスターG。しかし旗色が変われば、「女性の時代だ!」的なぶち上げで、風見鶏的に動いている。

主人公のPJが一貫して共感しづらいキャラだったり、ヘイゼル演じる『ウィロー』のルビー・クルーズの演技力に頼り切ってしまい、当人のキャラクターが伝わりづらい構造になっていたり、そもそもジョックス的な幼稚な悪役であるところのジェフが、コメディ回しも兼ねているため、単なる致命的なバカにしか見えないとか、色々な問題はあるものの、やっぱファイトクラブが立ち上がって、ガールフッドが完成する序盤の展開は、観ていてすごく楽しかった。

サプライズ帰宅した妻が、サプライズ帰郷することになって、ちょっと悲しい。仕方ない。

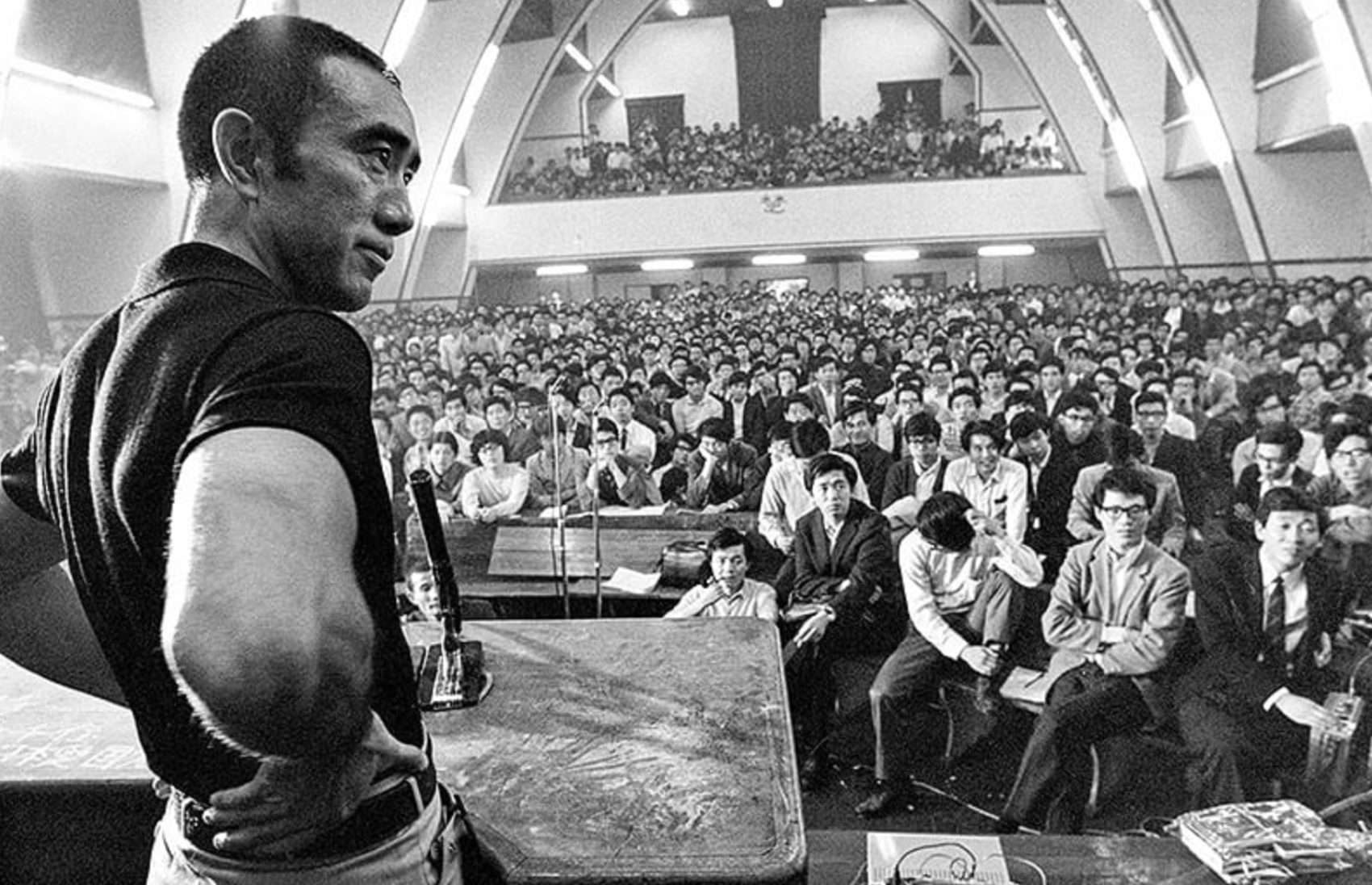

『三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜』というドキ��ュメンタリーを観ながら、昨今の社会状況と照らし合わせて、色々と考え込んでしまった。楯の会を主催し、ゴリゴリの右翼であるところの三島由紀夫が、所謂「敵」であるところの東大全共闘の集会で講演を行なったという、伝説の集会。オープニングの10分に渡る演説が凄まじく、挑発と敬意に満ちた内容に、聴衆がアンビバレントな感情に飲み込まれていくのがわかる。それを証明するように、司会を務める東大全共闘の生徒が、思わず「三島先生」と呼んでしまい、爆笑する三島。このアンビバレンスが舞台を支配する中、生ぬるい空気を切り裂くように登場し、三島を圧倒していく論客・芥正彦の登場もスリリング。ひたすら詩的で攻撃的、衒学的な芥と対照的に、意外なほど穏やかに理路整然と話を展開する三島由紀夫は、本当にこの敵対陣営の1000人規模の若者を説得しようとしているよう。それにしても、暴力の前提としてある「他者」の存在について問われた三島が、サルトルのエロティシズム(一番エロティックなのは、縛られた異性である)を引いて、自由意志を持たない他者に対する欲情=エロティックな状態では、暴力が成立しない、と説いたのも、この論理展開を普通に飲み込む当時の聴衆の胆力と知性もすごいことだと思った。

三島の説く「反知性」は、現代ではそのままの形では成立し得ないと思う。ここまで共通の知性を土台として議論を展開できる社会。心底羨ましく感じてしまう。翻って本邦、のみならず、あのトランプが再選してしまうような現代において、適切に言葉を用いて、対立を恐れずそれをそのまま受け入れて議論を発展させていく、そんな知性は時代遅れのものとなってしまった。でも、絶望してはいけない。正しく、知性を取り戻し、本当の「反知性」を戦わせることの出来る世界を希求する意思を捨ててはならないのだと、力をもらった。今、観て沁みる作品。