下高井戸シネマで『夜の外側』『トレンケ・ラウケン』と合計11時間強の映画館納めしてから、原村へ。部屋が綺麗になっていてびっくり。

年末年始の機会を利用して、読書。三島由紀夫『金閣寺』も遂に読み終わった。堂々たる傑作。人生であと何度か読み返すことになるだろう。

M・W・クレイヴン『ボタニストの殺人』上下巻、面白すぎて一気に読み切ってしまう。過去作以上に、ワシントン・ポーとティリー・ブラッドショーを中心とする登場人物が生き生きと描かれていてたまらない。今回は、謎の妖艶さを湛えたポーの数少ない友人である病理解剖医エステル・ドイルが窮地に陥るため、ポーがいつも以上に頑張る。同時に、「ボタニスト」と呼ばれる殺人犯による予告殺人が行われているため、都合2つの事件同時に取り組まなければいけないポーは、いつも以上に頑張る。結果、移動距離が以上に長くなる…。

上下巻に渡る�長尺の物語ではあるが、一章一章が短く、クリフハングしていくので、興味が持続して止め時が見つからない。いつも以上のスピードで読み切ってしまった。いつも以上尽くしの新作。

むすこを塾に送り出し、その間、吉祥寺で用事を済ませる。星乃珈琲店でカフェラテを飲みながら三島由紀夫『金閣寺』を読み、ジュンク堂で漫才関係の書籍を数冊購入。ハードオフでマイクとミキサーを物色してから、むすこをピックアップ。サイゼリヤで飯を食った後、ユニクロでむすこの寝巻きを買い、帰ってくる妻のためにミスドを買い、下高井戸でむすこと一緒に髪を切る。へとへとで家に戻ると、エプロンが足りないと言うので、そこから経堂に自転車を飛ばして購入。ついでに、夜のグラタンの材料を調達。帰宅して、グラタンを作って食べた。割とバタバタな一日だったと思う。

サプライズ帰宅した妻が、サプライズ帰郷することになって、ちょっと悲しい。仕方ない。

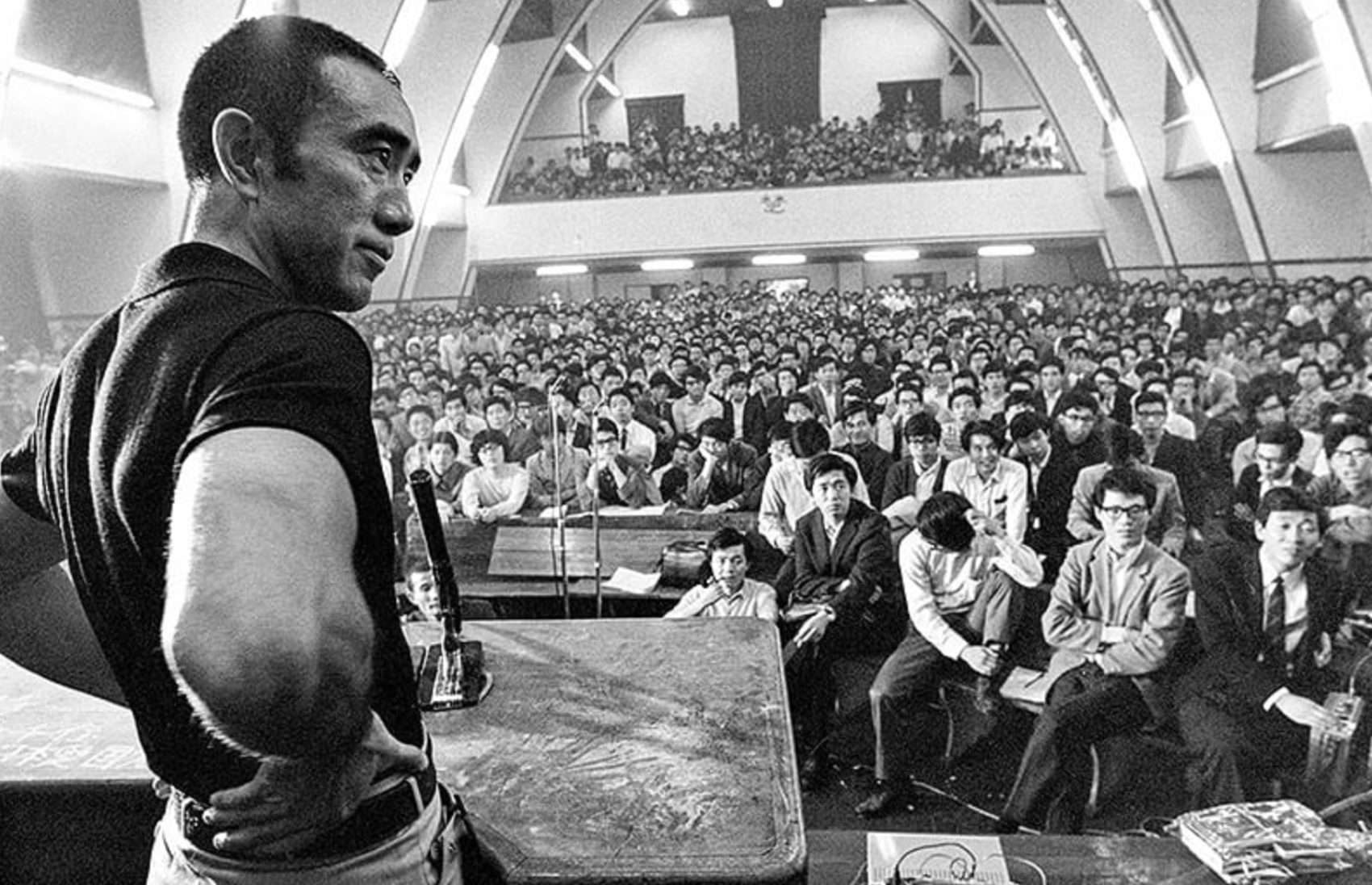

『三島由紀夫vs東大全共闘〜50年目の真実〜』というドキュメンタリーを観ながら、昨今の社会状況と照らし合わせて、色々と考え込んでしまった。楯の会を主催し、ゴリゴリの右翼であるところの三島由紀夫が、所謂「敵」であるところの東大全共闘の集会で講演を行なったという、伝説の集会。オープニングの10分に渡る演説が凄まじく、挑発と敬意に満ちた内容に、聴衆がアンビバレントな感情に飲み込まれていくのがわかる。それを証明するように、司会を務める東大全共闘の生徒が、思わず「三島先生」と呼んでしまい、爆笑する三島。このアンビバレンスが舞台を支配する中、生ぬるい空気を切り裂くように登場し、三島を圧倒していく論客・芥正彦の登場もスリリング。ひたすら詩的で攻撃的、衒学的な芥と対照的に、意外なほど穏やかに理路整然と話を展開する三島由紀夫は、本当にこの敵対陣営の1000人規模の若者を説得しようとしているよう。それにしても、暴力の前提としてある「他者」の存在について問われた三島が、サルトルのエロティシズム(一番エロティックなのは、縛られた異性である)を引いて、自由意志を持たない他者に対する欲情=エロティックな状態では、暴力が成立しない、と説いたのも、この論理展開を普通に飲み込む当時の聴衆の胆力と知性もすごいことだと思った。

三島の説く「反知性」は、現代ではそのままの形では成立し得ないと思う。ここまで共通の知性を土台として議論を展開できる社会。心底羨ましく感じてしまう。翻って本邦、のみならず、あのトランプが再選してしまうような現代において、適切に言葉を用いて、対立を恐れずそれをそのまま受け入れて議論を発展させていく、そんな知性は時代遅れのものとなってしまった。でも、絶望してはいけない。正しく、知性を取り戻し、本当の「反知性」を戦わせることの出来る世界を希求する意思を捨ててはならないのだと、力をもらった。今、観て沁みる作品。