吉田大八監督『敵』/また今日も、生き長らえてしまった

生(性)と死のオブセッションが余生を支配している。来るべきXデーに至るまで。結果として見事、完璧にバタイユ的なモチーフが展開している。斯様に無様で滑稽なのか、我々の人生は!

主人公・渡辺(長塚京三)は、隠居状態の元仏文科大学教授。彼は、最強の名字「渡辺」(©️令和ロマン)を持つだけではなく、「フランス文学」の「大学教授」であったことに、人知れず権威を見出している。趣味がよく、都内に小綺麗な一軒家を持ち、悠々自適な隠居生活を送っていることに感じる誇り。その「誇り」は、表層的な「豊かさ」「慎ましさ」からは隠匿された場所で、下卑た感情と接触している。何度も繰り返し描かれる食事のシーン。朝食で魚を丁寧に焼き、自ら串に刺した鶏肉を卓上の七輪で夕餉に炙っている姿��は、まるで「丁寧な生活」の見本であるが、それは凶器のように美しい元教え子(瀧内公美)の肢体や、老人である彼からすれば年端も行かぬ女学生(河合優実)の無邪気な好奇心や憧れに対して、性的に接続した優雅さなのである。

その優雅な余生を送る老教授・渡辺だが、食べる時と話している時以外は一転、まるで死んでいるように見える。「死のいとこ」である睡眠時、昼のひとときが嘘のように、悶え苦しんで倒れた死体がベットの上で、今日もまた生き長らえてしまった。こうして、死と肉薄する瞬間に、せん妄のような悪夢が現実と見紛うばかりに襲いかかる。亡くなった妻への恋慕を悉く失念し、若い女たちに文字通り「鼻の下を伸ばす」時、生への渇望は蘇り、「敵」=死を前にした老人が醜態を晒していく。そうした、人であるが故の醜さが、知的な人生を蝕み矜持を奪った後に、暗転する。ここに描かれているのは、そんな人生の黄昏である。

ライナル・サルネ『エストニアの聖なるカンフーマスター』/世界中から礫を受けても

そもそも、ここに「女」の影はあったのか。革ジャン三人組のカンフーマスター。担いだカセットデッキで再生するブラックサバスをバックに、ソ連国境で大暴れする長髪グラサンの彼らからヌンチャクを授かった主人公。その日からカンフー道の明け暮れ。異様にノリの良いソ連製ディスコミュージックをバックに大暴れするも、返り討ちにあってボコボコに。それから色々あって、カンフーやっててかっこいい修道院にお世話になることに。

マジで、登場人物たちの行動原理が一から十まで理解できず、「今は、何をどうするために何をやってるんだっけ?」と終始迷子。魚屋にタコ買いに行ったら、コンクリ詰めされてるような気分。画がバッキバキに決まってる分、そこに何かあるはずだと信じて開いた扉の向こうには…何もない。しかし、虚無ではない。とにかく芳醇なから騒ぎが120分近くフル尺で繰り広げられるのでたまったもんじゃない。大好きだ。全ての映画、このテイストで作り直してくれ、とおかしな妄想に囚われてしまった。『テネット』とか、このノリで作ってたらもっと面白かったはずよ。エリザベス・デビッキを缶詰のトマトぶち撒けた上に座らせてさあ…。

世界観の鍵を握るサバスの使われ方は極めて記号的で、実際の劇伴はもっとマヌケな電子音楽の世界。超絶かっこいい(予告編もこっちのノリの方が良かったのに)。クレジット見たらgoatの日野浩志郎さんとDMBQの増子真二さんが担当とのことで、どういうこと??好事家には『痴漢ドワーフ』とか思い出していただければ。特にエンドロールで悶絶したわ。もう決めた。皆が石を投げても、俺は全力で庇うよ。

金曜日は、久しぶりに出社してから、コンセントさんがCINRAやFlatさんと企画した勉強会に出席。CINRA時代にお世話になったエンジニアの方々と久しぶりに会っておしゃべり。飲んで帰りたかったが、むすこが一人待つ家に。iPadでアニメを作っていたむすこに、「寂しかった?」と聞くと「全然」との回答。巣立ちの時は近い。

土曜日は、一年ぶりに叔父さんの家にお邪魔。直近、池松くん仕事だったらしく、その話をちょっと聞いたり、最近観た『ふ・た・り・ぼ・っ・ち』のことを話したりした。どうやったらあんなもんができるのか?と思ったんだが、やっぱ出だしはどうでもいい話だったみたいで、それがなんであんなにエドワード・ヤンに肉薄してしまうんだろうねえ。お年玉で現金掴み取りに挑戦したむすこも大満足で、楽しく飲んで、楽しく帰った。

今日はむすこがなかなか起きてこなかったので、ひとりで『敵』と『ストップモーション』を観に新宿へ。どちらもタナトスに訴えかける傑作だった。

クレイアニメと実写の融合という側面から言うと、レオン&コシーニャ的なものを想像すると肩透かしで、アニメ作家がゴリゴリに追い詰められていくホラー的に状況において、オブセッション的に導入されるアニメーションなので、まあ、めちゃくちゃ怖いしキモい。終演後、後ろの席の女子高生が「ぐろ…」って呟いてた。幸多かれ。

有言実行で、今年は毎日レコーディングしてる。普通にやれば2ヶ月もあれば完成する音源なのだが、今回は手法から吟味しているのでやたら時間かかる。まあ、いつものこと。音の良し悪しを度外視して、アイディアを形にする速度に賭けています。

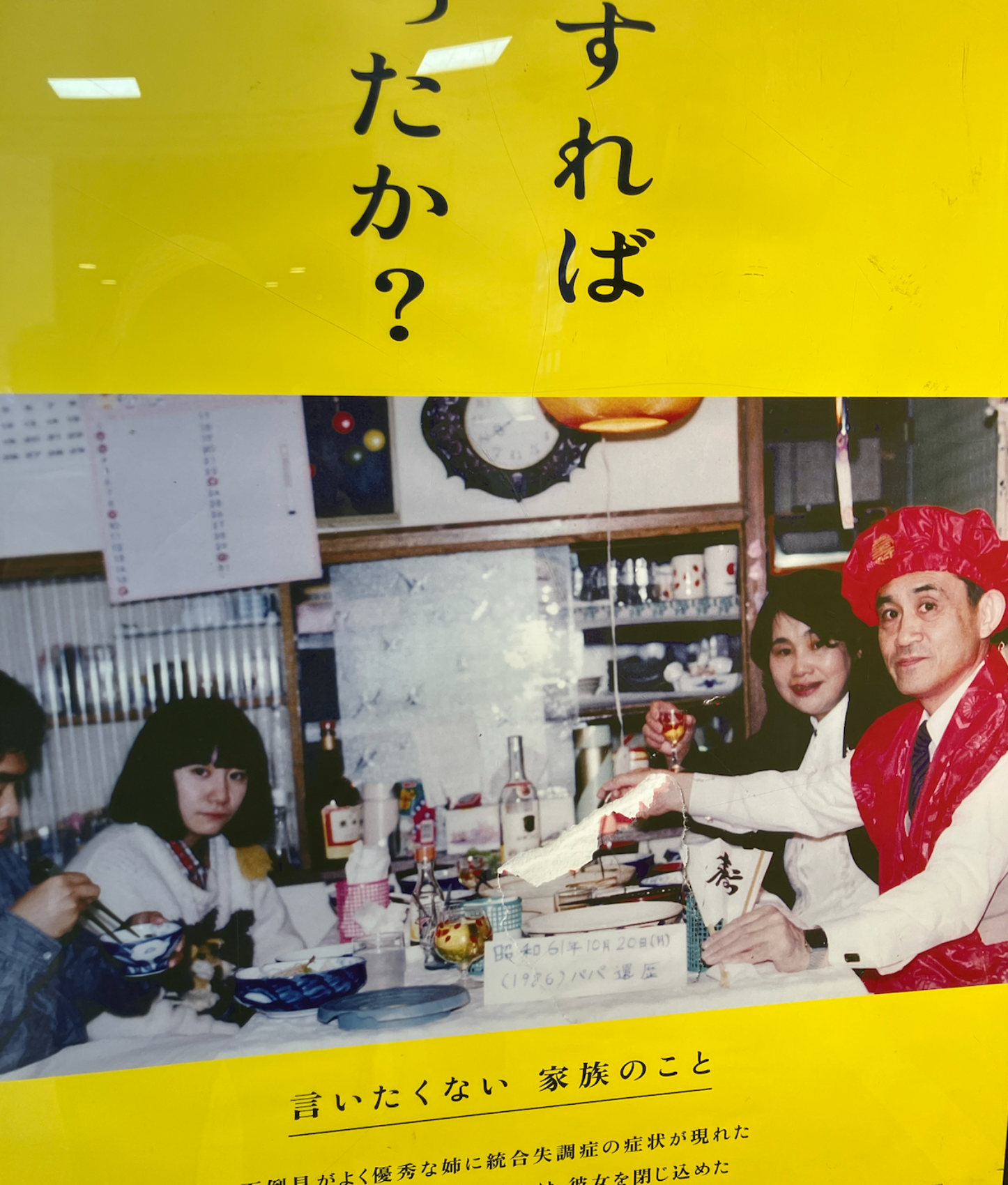

『どうすればよかったか?』

昼は一時抜け出して、テアトル新宿で話題の『どうすればよかったか?』。今年、映画館初め。統合失調症の娘を抱えて四半世紀を生き抜いた監督の両親。少しずつ歳をとっていく三人を捉えるカメラのこちら側、私たちと同じ方向から家族を見つめている監督もまた、同じように歳をとっていく。その事を意識してしまって、少し気が遠くなった。

とんでもないことが起こることを「爆発」と定義した時、この映画の中の状況はじっとりと重油が染み込んで重くなり、前にも横にも進めなくなってしまった「事態」。酷く恐ろしい時の流れが描かれるのに、邪悪な人間は存在せず、我々と同じ普通の人が常軌を逸しているという結��果だけが延々と映し出され、遠く離れた監督がそのほんの一部を炙り出す。そうした「カリフォルニアから来た娘症候群(突然遠くからやってきた親戚が、家族の問題をめちゃくちゃにしてしまう現象)」的な側面もあり、「どうしたらよかったのか?」という設問は、まずは両親に、次に監督、そして我々観客に、それぞれ投げかけられることとなる。

「どうしたらいいのでしょうね?」という『システムクラッシャー』と近い発問が、タイトルとして投げかけられたところに重要な価値があるし、この映画が多くの耳目を集めた勝因だったろうと思う。個人的には、父親の最後の言葉(当然、そう思っているだろうと感じた)以上に、「論文」に固執した姿に衝撃を受けました。

余談ですが、序盤で映し出された監督の大学時代の写真に、まんじゅう大帝国のツッコミが突然立派な髭を蓄えて現れた時に似た衝撃を感じてしまい、ちょっと笑いました。終始重苦しいこの映画、一服の清涼剤となった。

『エイリアン:ロムルス』

Disney+で、『エイリアン:ロムルス』を視聴して、めでたく今年も映画初め。映画館で見逃したのが悔しい、ただただ楽しくスリリングに観れた。娯楽映画はこうでなきゃなー。

流れ的には1の焼き直しになっていて、これはおそらく意図的。『プロメテウス』以降の起源掘り起こしもの=「マイケル・ファスビンダーの『エイリアン』」も好きだが、この手のドキドキスリラー活劇、vsゼノモーフの『エイリアン』にも続編があって良いと思った。こんなん、いろんなパターンできそうですよね。

『プロメテウス』以降(ちなみに俺は、3と4が未見である)に改めて明らかになった「ウェイランド・ユタニ社」に代表されるディストピアSF的な「道徳ゼロ」空間が、背景として効果的に機能している。前半の肺を病んで死んでしまうぐらい過酷で文字通り「光のない(厚い雲が太陽を隠す)」植民地の描写も心底絶望的で、その強烈な圧で飛び出してしまうような、そんな不可抗力が若者たちをゼノモーフやフェイスハガーたちのたむろする廃墟となった宇宙ステーションへと誘う。この辺の導入も見事。

重要なキャラクターであるところのアンドロイド=アンディと、主人公のレインのつながりの強さが物語の重要な鍵を握っているのだが、アンドロイドは元々ユタニ社のものなので、操作一つで簡単につながりは断ち切られてしまいそうになるという設定の妙がある。ただ、このつながりが、物語の都合に合わせて強度を変えてしまうところが難点かなーと思う。命顧みないレベルのつながりがあると見せかけて、「あれ?そんなにあっさり見捨てていいの?」と不可解に思える主人公のムーブはちょっと気になった。(難点で言うと、編集の結果、とんでもなく意味不明になってしまったシーンがあって、あれは逆にちょっと笑ったかな。ゼノモーフから銃を持って逃げるシーンの切り替え部分)

とはいえ、何度も何度も観て、もう慣れてしまっているシリーズにおいて、登場シーンでハッとするほど不気味だったり恐ろしく感じられる描写があったのは素晴らしい成果。終盤の展開も、「ユタニ社はマジでこれ、どうするつもりだったんだ…?」と会社の判断にも特大の疑問符が投げかけられるぐらい盛大に歌舞いていて、いやー楽しいパニック映画だった!この路線でもまた一つ!

My Best Contents 2024

今年も残すところあと三分。今年はアウトプット控えめに、とにかく言い訳できないぐらいインプットしてやろうと心に決め、結果450本も映画を観ることができた。それで分かったんですが、この定額配信時代、映画を沢山観るだけなら誰でも出来る。そこから何を受け取り、何をアウトプットするかが一番重要で、それ以外は本数に何の意味もないです。それが分かってよかった。来年はゴリゴリアウトプットしていきますので、何卒よろしくお願いいたします。

俺デミー賞2024

10. システム・クラッシャー

自らの怒りを制御できない子どもを前にして、大人は如何に振る舞うべきか、我々の倫理観も問われる物語。全ての甘い退路が一つずつ潰れていく絶望感。この作品は、安易に答えを出すことを許してくれない。

https://www.rippingyard.com/post/Ed6U2ECq33oatdLJnUIO

9. フォールガイ

この手の映画が好きだった母親のことも思い出してより感情が昂ってしまったのはあれど、あの頃、こういうイカした映画って沢山あったよなー的錯覚(今も良い映画は沢山あるので)に陥ってしまうぐらいの、突き抜けたアクション快作。

https://www.rippingyard.com/post/9HIiBgQgOMKy9WtVJLqr

8. インフィニティ・プール

ディストピアSF的な設定の妙とか、脚本の良さもあれど、それを上回る暴力的なテンションといいますか、作り手側の過剰な昂りを感じてしまう。現代最強女優の一人、ミア・ゴスがそれをさせている。

https://www.rippingyard.com/post/o8mcsYMKJfaSf3SUvdRG

7. 悪は存在しない

世界の混沌を見かけ上の静謐に押し込める。直前に観たゴダールとも見事にリンクした、淀みの連鎖。この毒に対する観客各自のリアクションが、ラストの解釈の多様に結びついていくのではないか。

https://www.rippingyard.com/post/ff4zDJvQaG8X6y8axqci

6. 二つの季節しかない村

ヌリ・ビルゲ・ジェイランのことは、半分ギャグ作家だと思ってる。ここまで性格の悪い人間が主人公だと、ここまで場が荒れるのだ、と感心。3時間は敬遠しがちだが、超性格悪い人の滑稽な所作が観れるとなるとこれでも短いのではないか?

https://www.rippingyard.com/post/QxaIPEtXwjw2iHAncx8W

5. 夜明けのすべて

素晴らしい演技、素晴らしい脚本、素晴らしい撮影に加えて、素晴らしい事後鼎談。なんか他に言うことある?客観的に見ると、今年の邦画ナンバーワンだと思う。

https://www.rippingyard.com/post/NRhfrQ8vDQVGkq8C8KRS

4. 墓泥棒と失われた女神

『チャレンジャーズ』に続けて、俺の中でジョシュ・オコナーの名が特別なものになった(『ゴッド・オウン・カントリー』も素晴らしかった)。今後もとんでもない映画を撮り続けるであろうアリーチェ・ロルヴァケルにとっては、通過点なんだろうなあ。

https://www.rippingyard.com/post/PeKiy4Ip6gXien7w3olR

3. 憐れみの3章

若輩者の俺はまだまだ深淵には迫れなかったが、その後、レビュー読んだり、町山さんの解説を聞いていたら、古代ギリシャ悲劇に通じていればもう少し理解は進みそう。こういう世界の広がりを感じさせてくれる作品が好きだ。個人的にはランティモスのベストかなーと思う。

https://www.rippingyard.com/post/yVYIowg4AOyU4OqyO2t9

2. 若武者

どうしても外せなかった一本。ここで展開される邪悪な屁理屈と、シンプルな日常描写は、鋭利な現代日本批評になっていると思うし、それをここまで直感的に面白く料理できるのはかなりの手腕だと改めて思う。

https://www.rippingyard.com/post/C4XFoBPQerLUpTBMg5oZ

1. グレース

圧倒的。視覚的な美しさと、肥溜めの中に咲く花のような瞬間が見事に交差して結びついている。こういう体験をするために、俺は映画を観ている。

https://www.rippingyard.com/post/DJbmrdFrBkk5mRsYkvk5

よく聞いた音楽

youra、Tyla、Caoilfhionn Rose、ナルコレプシン、デキシードの新譜、Geordie Greep、JW Francis、山二つ、fantasy of a broken heart、Bananagun、ALOYSE辺り。中でもベストアルバムは、Being Dead「Eels」。

印象的だった本

レイモンド・カーヴァーや今村夏子を再発見したり、相変わらずJホラーが充実してたりと色々ありましたが、特に印象深かったのは、ナージャ・トロコンニコワ『読書と暴動』とか、野矢茂樹『言語哲学がはじまる』、『優等生は探偵に向かない』辺り。

濱口竜介『悪は存在しない』/水は低きに流れる

手負いの鹿は襲ってくるかもしれない。子連れならなおさら。

ほとんどが八ヶ岳の麓で撮影されている本作。妻が八ヶ岳出身のため、それこそ色んな話を聞く。地元民と移住者の話、開発業者やサービス事業者にまつわる話。そんな自然豊かな村に、グランピング施設を建設しようと目論む企業がやってくる、というあらすじを聞いた時に感じた、いわゆる「田舎vs都会」的なクリシェかなと思うと、全くそうではない。冒頭の長回しから連想したズビャギンツェフ、特に『裁かれるは善人のみ』的、暴力的な物語を予想していても、その予想は軽やかに否定されてしまう。むしろ、HBO『ザ・カース』的な、「善人であるという偏見」についての物語ではないか。人を襲わない鹿。この鹿が、人を襲うことはあるのだとしたら。

主人公の巧は、薪を割り、水を汲んでいると、公民館に預けている一人娘の花(はな)を迎えに行くのを忘れてしまう。慌てて森の中で追いつくと、帰り道すがら、森の植物や、動物の死骸や足跡を観ながら、二人の時間をゆっくりと過ごしている。果たして、巧の存在を自然と共生する純粋な善人として処理して良いのだろうか。そんなことはない。彼も一方で立派に収奪しているし、そのことに自覚的である。

グランピング施設の建設話は、唐突に持ち込まれる。区長とうどん屋の夫妻、地元の若者といったいつものメンツとしめし合わせてその説明会に参加すると、そもそも芸能事務所がコンサルに言われて企画したコロナ禍における補助金目当ての事業であることが知らされる。その場で計画のずさんさが明らかになると、場は混乱して一旦解散となる。客観的に見れば、巧の取り付く島もないぶっきらぼうさや、金髪の若者・立樹の攻撃的な姿勢だって、決して褒められるようなようなものではない。なにせ、対話は成立していない。対話を成り立たせようと尽力していたのは、うどん屋の女性や、区長、そして会社側の黛だけであった。

たまたま前日に観た『アルファヴィル』の中で、「悪意は存在��しない」という一節が差し込まれていて、本作のあまりに率直なゴダールのスタイル模倣だけではなく、重要な意味の収奪があると感じた。段になった排水路を凄まじい勢いで流れていく雪解け水。鹿の水飲み場でトゲに刺さって流れた血。何らかの問題が起こる時、それは何か邪悪な存在が悪意を以てそれを為すのではなく、それを悪とも思えないようなちっぽけな問題の積み重ねが、大きな問題となってしまう。上流で起こした間違いは、下流に溜まって、大きな問題となる。だから、上流に生きるものには、責任が発生する。

芸能事務所のマネージャーだったはずが、何の因果かグランピング施設の担当者となってしまった「高橋」は、都会に住む自分たちの似姿である。マッチングアプリの成果に一喜一憂し、無責任で横暴な計画に正義感から立腹し、しかしながら上司やコンサルには物申せず、後輩には無責任に退職を勧め、自らの身の振り方も考えてしまう中年男性。それは、おじさんであろうと、新卒の女の子であろうと関係ない。上流の汚れで汚れてしまった身体を、より下流で洗い流そうとする者たちすべての代弁者である。そこで落とした汚れは、どこに行くのか。

「追い出された鹿は、どこに行くんだ」。終始ぶっきらぼうな口調で真意を掴み難い巧の言葉が車内に響き、タバコの煙の中で皆が沈黙してしまう。汚れを含んだ水が、下流で毒と化す。最高に不可解なラストの解釈は観客の数だけ存在している。

ヌリ・ビルゲ・ジェイラン『二つの季節しかない村』

決定的な出来事が起こり、怒髪天を突いた翌日。生徒や教師たちへの不信をMAXにたぎらせて、雪降る学校に真っ黒のグラサンをかけて参上する美術教師・サメット。一時が万事、卑屈で嫉妬深く、リベラルな知的階級を気取るが、衝動的で権威主義。最低キャラのフルコースを地で行くような男が、壮大な自然に囲まれた僻地である村を憎み、心の底から軽蔑し、そこから出ていくことだけを望んでいる(こんなやつが主人公とは先が思いやられる)。そんな心性だから、「お前たちは一生ジャガイモでも作ってろ」とか、平然と田舎者を小馬鹿にして高圧的な態度を崩さないのだが、一方では強烈に尊敬されたがっている。その様は、村に駐在する軍人の権威的な姿とも重なるのだが、そんな軍人とは実際に業務時間中用事をかこつけては執務室に赴き、サッカーゲームを対戦プレイするようなズブズブの仲。獣医の診療所や、職員室など、至る所でこの種の抑圧的なコミュニケーションが散見されるが、そんな構造をさらに俯瞰して軽く冷笑してみせる主人公も、その構造から最大限の利益を享受している受益者であるのに、本人はそのことに本気で気づいてすらいないだろう。そんな彼が「結婚には興味がない」とうそぶくその理由は明らかにはならない。街を憎む気持ちが、義足の女性教師・ヌライに指摘されたように、行動が出来ないのか、それとも。…嫌な予感が頭をよぎる。というのも…。

依怙贔屓を指摘されただけで激怒するぐらいに入れ込んでいた、教え子の美しい優等生・セヴィムへの偏愛は、ある事件をきっかけに音を立てて憎悪にひっくり返ると、学校はさながら地獄の顕現と相成る。こっそり彼女にだけお土産を買っていくなど、日頃良くしてくれている自分に対する恋文と思ったのか、彼女から没収した秘密の手紙をこっそり読んで止まらないニヤニヤを隠して、「手紙は読まずに処分した。細かく裂いたから安心しろ」などとしかつめらしく何度伝えても「手紙を返して欲しい」と生徒は不信を隠さない。このちょっとしたいざこざがエラい騒ぎに発展すると、愛情は反転し、ひたすらに暴力的なコミュニケーションが生徒たちを圧倒する。

こうした抑圧的で権威主義的な心性は、女性教師・ヌライとの会話の中でも顕になっていく。隣にいるお前よりも優れていることを証明したいというだけの下心で以て近づいてくるサメットに対して、ヌライの言葉は冬の寒空を吹き付ける氷の礫のごとく鋭く痛い。その痛みを隠すように、何もかも知っている自分は、当然ヌライの考えているようなことは全部わかっているので、お前のやること考えることには何も意味がなく、何をやっても無駄なんだ、という理屈で彼女の理想や行為を否定しにかかるサメットの闘いは、予想に反して防戦一方である。自分は高みにおり、当然全てを知っているはずだから、預かり知らないところで何かが起こっていることに我慢ならない主人公の心性に、服薬でもしなければやってられないぐらい、演じる役者ですら耐えられない(という描写としか判断できないシークエンスがある。仰天しすぎて吐くかと思った)。結局、自己中心的である、ということなんだと思う。それも病的に。

この村には、季節が二つしかない。草は生えてすぐに黄色く色づいてしまう。どこにマイクを仕込んだんだ?と思うぐらいの音量で鳴り響く息遣いや衣擦れ、目線や表情が、セリフ以上に感情を物語る3時間17分。あっという間でした。

三宅唱『夜明けのすべて』

この映画については、三宅監督本人と濱口竜介監督、三浦哲哉さんによるこの記事がすべてだと思うので、これ以上言うことがない。レビューや感想、批評については、人の数だけ種類があって良いと思うのだが、自分が言いたかったことはこの鼎談にあることがほとんどすべてであった。松村北斗さん(SixTones)というすごい役者がいることを知って本当に良かった。この鼎談にある通り、上白石萌音の転勤を知らされる場面での演技には目を見張るものがある。実際、スクリーンの前で、目を、見張っていたと思う。ポテチをザーッと口に流し込んでも、お互い特に気兼ねしないような関係から恋愛は生まれないだろうし、生まれない方が幸せな関係もある。あ��の事務所の構造が実に映画的である点とか、エンドロールのボールの行方についても言及してあって、当事者がここまで語ってくれるのであればこんなにありがたいことはないと思った。

ドラマ的に派手なことは何も起こらない本作の中で、圧倒的に抒情的な感動が呼び起こされるプラネタリウムのシーン。ここの語りで、この物語で行われたあらゆる種類の行動と、それによって引き起こされた様々な感情が、循環してまた異なる何かの感情や行動に結びついていくという連関を図らずも示唆してしまうという端正な作りに魅了されてしまったのでした。

ヨルゴス・ランティモス『憐れみの3章』

同じ役者が全く別のキャラクターを演じる三章のオムニバス形式で描かれる物語。唯一、R.M.F.という謎めいた頭文字で呼ばれる男性だけが、同じキャラクターとして出演し続ける(演じるのはランティモスの友だち=Yorgos Stefanakos)。第一章『R.M.F.の死』にて、R.M.F.の乗る車は何故か追突事故を装った攻撃の標的とされる。第二章『R.M.F.は飛んでいる』では、無人島に流された主人公の妻をヘリコプターで救助するR.M.F.。そして第三章『R.M.F.はサンドウィッチを食べている』において、サンドウィッチを食べるR.M.F.は、赤いケチャップで白いシャツを汚してしまう。店員にもらったナプキンで胸の辺りに飛び散ったケチャップを撫でるように拭き取ると、冒頭でも大写しになった「R.M.F.」の刺繍が見える。

「R.M.F.」で始まり、「R.M.F.」に終わるこの物語で、この謎めいた頭文字に正解を託してしまうと何も読み取れなくなってしまうだろう。「Redemption, Manipulation, Faith(贖罪、操作、信仰)」という説も読んだし、この記事では「random mother f*****」と、雑なジョーク説も併記する。第一章で、主人公をはじめ、主要な登場人物が「R」の頭文字を持つ(Robert、Raymond、Rita)という事実には興味をそそられるが、そこは星新一「N氏」的な重み(軽み)で処理しておくという態度も大事である。

https://medium.com/counterarts/who-is-r-m-f-kinds-of-kindness-explained-16cd060c34bd

というのも、この物語では一時が万事、ドラマに何らかの因果が発生したと思ったら、次の瞬間にそれが手放される。増えているのに痩せたと勘違いされてしまう体重、被虐者を模したかのように現れる犬、マッケンローの壊したラケットに、セナが事故死した時につけていたヘルメット、食事の最中に再生されるオージービデオ、文脈から切り離されたように暴走する派手な紫のチャレンジャー。これらはある種の物語的重力を以て、突然物語を妙な方向に引っ張ったかと思うと、まるで運命とは関係なかったかのように、偶然写り込んでしまったかのような奇妙なふるまいをみ��せるのである。

一方で、この物語は、明らかに「支配/被支配」の関係を中心的なモチーフとして採用している。あまりに抑圧的で非人道的な行動制限を行う第一章のレイモンド(ウィレム・デフォー)。海で遭難し救助された妻が、妻とよく似た別人なのではないかと疑い、無理難題を突きつけてくる第二章の亭主ダニエル(ジェシー・プレモンス)。教祖たちとの性交渉しか認められず、それ以外のセックスを「汚染」として高温のサウナで拷問の末、改善が見られなかった場合は追放するという方法で信徒達を支配するセックスカルトを描く第三章。全編を通して描かれる大小様々の「支配」の形を、「様々な優しさ(原題:Kinds of Kindness)」として描くランティモスは皮肉である。

支配から逃れたものの、自由の中で自己をハンドリング出来ないことに気づき、絶望的な破滅への道を歩む者たち。共依存的に被支配関係から逃れられず、弱々しい忍従を強いられながら没落していく者たち。「R.M.F.」という純粋な存在は、意思も与えられないまま、更にその外縁にある「支配/被支配」の構造を露出させる。かくして、横暴な権力は、常にその外縁へと支配力を行使し、そうした構造の中で世界は今も破滅へと向かっている。

楽しみにしていた『新春ツッコミ芸人総会2024』、全然楽しくなかった。あれだけの芸人が集まって、「いくらの時計つけてる」とか「いくらの家建てた」とか「レギュラー何本増えた」などの話題に終始しており、今一番必要ない「業界の話」とその場その場のリアクションしか展開しなかったから。何のために、俺が、芸人の、稼ぎの話を聞かなければならないのか。

家族で『インサイド・ヘッド2』を観ながら、クリスマス。鶏の丸焼きを食べながら、これは教育映画だわい、との認識を得た。その後、一人で『HOW TO HAVE SEX』を観たのだが、これがざっくり言うとほぼ同じシチュエーションで、そんなつもりはなかったのでびっくりした。どちらも思春期に、他人と自分との相対的な距離感を理解してしまう時の物語。重低音の享楽が「効かなく」なるタイミングで、リゾート地の明け方、ストリートにはゴミが散らばっている。

昨晩は久しぶりに出社して、軽く忘年会。今日は大掃除して、楽しみにしていた『名探偵津田』第三話を観る。期待以上の出来で、体感10回近くあった名シーン�のたびに、家族でひいひい言って笑った。これだけの大人気コンテンツになった今も、心の底から本気で嫌がる津田の態度には貴重なものがある。今回はミステリー的な破綻も少なく、心の底から没頭できた。すっごく周到にネタバレを避けてきて、みなさんにも余計な苦労させたくないので、俺もネタバレはしない。毎回着実にレベル上げてくる製作陣には敬意を表したい。次も期待してます!

『午後3時の悪魔』

見逃していた短編を消化しようと、Prime Videoで何本か観る。『午後3時の悪魔』はその中でも異色の出来。今年『STRANGERS』という長編が公開されていて、ちょっと気になっていた池田健太監督作。8ミリフィルムの荒い画面に、計算づくのショットがバシバシと決まっていく。中身は異様に静謐で、セリフらしいセリフも決して多くなく、後ろ暗い気持ちを持つものにとって、「視線」とはかくも恐怖せしめるものなのか、ということを淡々と突きつけてくる。

茶封筒に入った金の行き来があり、それに伴って言葉には出来ないような閉塞感に押しつぶされそうな女性。彼女が「ただ佇�んでいる影」に怯えながら、東京を徘徊する。冒頭から続いた静寂は終盤で唐突に切り裂かれるのだが、その刃物のようなノイズが物語には直接関係ないところで鳴っているその感じこそが、この映画のどこか浮世離れした佇まいと重なって見える。